Un sogno a forma di diedro

Scalata del gran

diedro Livanos-Gabriel alla Cima Su Alto, in Civetta

di Gabriele Villa

I sogni non hanno scadenza, nemmeno quando vengono realizzati, anzi, le

emozioni provate nel concretizzarli si rafforzano nel tempo, ne esaltano

in noi le sensazioni sperimentate, aggiungendo a volte un pizzico di

nostalgia al ricordo, tal altre rivestendo di una patina di epicità ciò

che si è vissuto, aggiungendo sostanza alle emozioni che hanno inciso la

corteccia cerebrale in maniera indelebile.

Gli alpinisti, forse più di altri, hanno la fortuna di coltivare sogni

(che si chiamano “vie da ripetere”), di poterli realizzare e subito

rinnovarli inventando altri sogni che possono essere fatti di tante

sfumature: l’importanza storica di una via, la sua esteticità, la fama

dei primi salitori e di famosi ripetitori, il fascino di una cima, la

sua eleganza, le stesse difficoltà tecniche e/o di ambiente.

Ho avuto la fortuna di provarlo di persona, ho sperimentato e assaporato

tutti gli ingredienti di questa miscela esaltante (una specie di T.N.T.

psicologico), ne conservo dentro di me memoria indelebile e pure l’ho

riconosciuta negli occhi e nelle parole di amici che hanno vissuto e

realizzato sogni ancora più grandi dei miei.

Questo è il racconto di uno di quei sogni di cui ho gioito assieme a

loro, all’inizio quando me lo comunicarono al telefono mentre erano

ancora sul sentiero di rientro dopo la scalata, successivamente, dopo

oltre un anno, in un colloquio di cui avevo conservato la voglia e che è

arrivato senza fretta, con naturalezza e spontaneità, rinnovando il

piacere dell’esperienza vissuta nel ricordo di chi la raccontava e

di chi la ascoltava e ne scriveva.

Per

cominciare, ecco le impressioni e considerazioni personali da me scritte “a

caldo” in un post pubblicato su intraisassblog in data sabato 20

settembre 2008.

Per

cominciare, ecco le impressioni e considerazioni personali da me scritte “a

caldo” in un post pubblicato su intraisassblog in data sabato 20

settembre 2008.

IL DIEDRO DEI DIEDRI

La telefonata mi aveva raggiunto mentre, seduto al computer, stavo

scrivendo assorto:

“Sono Chicco, sono con Paolo e stiamo scendendo per la Val Corpassa. Ti

dico solo un nome Georges … ti dice niente?”.

Non riesco a fare subito mente locale e sento la voce che continua:

“Su Alto …”.

Mi sfugge un “Nooooo… avete fatto il diedro Livanos alla Su Alto? …

siete proprio forti”.

Scrive Alessandro Gogna in “Dolomiti e calcari del Nordest” della CDA &

Vivalda Editori.

[Nei tre giorni di salita, 10, 11, 12 settembre 1951, Livanos e Gabriel

piantarono 99 chiodi (più 26 di sosta). Siccome lo zoccolo non ne

richiede l’uso, il numero deve essere ripartito su quattrocento metri:

la media è quindi di circa un chiodo ogni tre metri, stesso livello

quindi della Comici-Dimai alla Grande. Le due medie simili non

ingannino: tra le due salite esiste un forte dislivello di difficoltà di

chiodatura, colmabile soltanto dalla maggiore esperienza di diciotto

anni di differenza storica.

Anche il materiale era diverso: già nel 1945 erano apparse le prime

corde di nylon… Pierre Allain nel frattempo aveva costruito i primi

moschettoni superleggeri (e questo nell’arrampicata artificiale volle

dire molto); erano apparsi i primi cunei di legno (anche se Livanos nel

gran diedro ne piantò uno solo con la scusa che dove entra un cuneo

entra anche una mano…) e le prime staffe a gradini di metallo o di

legno; i chiodi erano prodotti da alcune ditte. … Ciò che preme

sottolineare in ultimo è il perfetto equilibrio che con questa salita si

creò tra libera e artificiale. Dopo di essa vennero le esagerazioni.

Come ben dice Motti, in quel tempo “il lavoro di chiodatura arriva a dei

livelli veramente artistici, richiedendo grandissimo intuito nello

scoprire i buchi nascosti e le fessure superficiali. Molti arrampicatori

di questo periodo hanno veramente creato dei capolavori lungo le

strapiombanti pareti dolomitiche; con i soli mezzi normali, senza mai

forare la roccia, sono riusciti a passare dove moltissimi altri

probabilmente avrebbero dovuto “bucare”. In questo senso l’arrampicata

artificiale ha tutta una sua dimensione altamente creativa…]

E Gino Buscaini in “Le Dolomiti Orientali” – Zanichelli – 1984

[Oggi c’è una tendenza a sottostimare le vie con tratti in arrampicata

artificiale. Direi che il diedro Livanos si presta a rivedere qualche

giudizio un po’ superficiale di questo tipo; anzitutto perché la

risoluzione dell’itinerario risulta logica e con bella dirittura, in

secondo luogo perché l’impegno tecnico è molto elevato anche con

l’impiego di chiodi e di cunei (intendiamoci: di chiodi normali e di

cunei di legno – la via è del 1951)]

Se

c’era qualcosa del Civetta che si vedeva bene da Pecol di San Tomaso era

la “Triade”. Credo sia stato lo zio Mario a insegnarmi i nomi di quelle

cime: a sinistra la De Gasperi, in mezzo la Su Alto, a destra la

Terranova.

Se

c’era qualcosa del Civetta che si vedeva bene da Pecol di San Tomaso era

la “Triade”. Credo sia stato lo zio Mario a insegnarmi i nomi di quelle

cime: a sinistra la De Gasperi, in mezzo la Su Alto, a destra la

Terranova.

Quando ero più piccolo credevo fossero quelle le cime più alte del

Civetta, poi crebbi un po’ e imparai cos’era la prospettiva, ma ciò non

cambiò la mia considerazione per la Triade perché dalla visuale di

Pecol, sembrava incombere, presenza “estetica” e dominante, sfondo alto

e lontano delle mie estati adolescenziali.

Delle tre mi piaceva maggiormente la Su Alto, ma solamente per via del

nome che mi aveva suggestionato, ancora ragazzino. Successivamente mi

piacque anche esteticamente ed era proprio per quel suo cangiare di

colore che ad ogni tramonto si rinnovava, soprattutto nelle sere di

enrosadira.

Cosa fosse un “diedro” mica lo sapevo, ma avevo ben imparato che il

cambiare di colori che sembrava dividere la cima Su Alto in due parti,

dallo zoccolo fino alla vetta con una grande ininterrotta “sfessa”, era

causato da quelle due pareti che si incontravano ad angolo e a sera

riverberavano diversamente la luce solare verso il tramonto.

Sono passati gli anni e con la passione per l’alpinismo e la lettura dei

tanti libri che lo raccontano, imparai molto più di quelle cime, delle

vie difficili ed impressionanti che vi erano state tracciate sopra.

Sono contento che i miei amici Michele Scuccimarra (Chicco) e Paolo

Gorini (il Doc) abbiano ripetuto tra le tante vie storiche, difficili ed

“importanti”, proprio quella del diedro Livanos. Sono contento che a

Ferrara ci siano alpinisti in grado di ripercorrere le vie dei “grandi”

e, questa volta, ancora più di altre, mi sono sentito vicino a loro.

E la cosa che ho invidiato loro è stato proprio il tramonto goduto nella

grotta del bivacco, guardando verso ponente, verso la montagna di San

Tomaso, un specie di panorama “all’incontrario” di quello goduto da me

nelle felici estati giovanili.

Credo che il post faccia ben comprendere quanto la notizia della scalata

mi avesse colpito toccandomi fino nell’intimo, vuoi per la familiarità

dei luoghi che per la conoscenza della montagna che ne era stata

protagonista.

E siccome di “impresa” alpinistica si trattava eccomi rinverdire i miei

trascorsi giornalistici e prendere carta e penna (si fa per dire… perché

da quando ci sono i computer si deve parlare di video e tastiera) e

scrivere un comunicato per i quotidiani cittadini e così la notizia

dell’ascensione aveva trovato un meritato riscontro anche sulla stampa

locale:

Ripetuta

da una cordata ferrarese la scalata del Gran Diedro Livanos alla cima Su

Alto nel gruppo del Monte Civetta.

Ripetuta

da una cordata ferrarese la scalata del Gran Diedro Livanos alla cima Su

Alto nel gruppo del Monte Civetta.

Nei giorni scorsi una cordata

ferrarese ha compiuto una notevole impresa alpinistica sulla parete

nord-ovest del Monte Civetta, in Valle agordina, ripetendo la difficile

e rinomata via del Gran Diedro della cima Su Alto.

Si tratta di Michele Scuccimarra e Paolo Gorini che nei giorni 29/30/31

agosto hanno ripetuto la via dei francesi Georges Livanos – Robert

Gabriel, aperta in tre giorni di scalata nel lontano settembre del 1951

e considerata a tutt’oggi una delle “classiche” più difficili del

gruppo.

Si tratta di un percorso lungo circa 800 metri, composto nella prima

metà da uno “zoccolo” di terzo e quarto grado e nella seconda parte da

un diedro regolare di roccia gialla e friabile in cui si concentrano le

difficoltà che arrivano fino al sesto grado in arrampicata libera e al

grado A2 in arrampicata artificiale.

I due ferraresi partiti da Ferrara ancora prima dell’alba il 29 agosto

si sono portati in Val Civetta e qui hanno risalito i primi quattrocento

metri dello zoccolo per andare a bivaccare in una grotta naturale

situata proprio all’inizio del gran diedro, già bivacco dei primi

salitori.

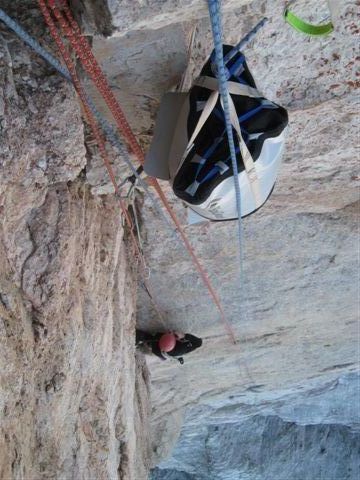

Trascorsa una notte abbastanza confortevole hanno ripreso a salire il 30

agosto arrampicando fino a sera ed issando con la corda il saccone

contente tutto il materiale da bivacco, in modo da poter arrampicare più

leggeri.

Una volta arrivati in vetta hanno subito iniziato la discesa

raggiungendo, alla luce delle pile frontali, il bivacco fisso Cesare

Tomè al Giazzèr (una struttura a semibotte con quattro cuccette) dove

hanno trascorso la notte del 30 agosto per riprendere la discesa verso

valle al mattino dopo e tornare all’auto e fare rientro a Ferrara.

Pur molto diversi nelle rispettive professioni, Michele Scuccimarra (che

è orafo artigiano) e Paolo Gorini (che è medico chirurgo), condividono

la grande passione per le scalate.

La loro cordata è certamente la più affiatata in ambito ferrarese e non

è nuova a queste imprese avendo già salito sempre sulla parete nord –

ovest del Civetta, vie come la storica Solleder – Lettembauer, (1250

metri con difficoltà fino al sesto grado inferiore) e la difficile Aste

– Susatti (800 metri con difficoltà fino al sesto grado superiore).

Decantati i ricordi e le sensazioni, archiviata la scalata come

prestazione alpinistica, rimaneva la voglia di quella chiacchierata per

poter entrare nei dettagli “intimi”, cioè nelle sensazioni, emozioni,

visioni, fatiche, timori, speranze, gioie vissute dai due protagonisti.

E da dove avrebbe potuto venire, finalmente, lo spunto per quella tante

volte auspicata chiacchierata se non da un fortuito incontro sulle mura

cittadine con Paolo il “Doc”, durante i rispettivi momenti di

allenamento?

“Quando ci vediamo per quella chiacchierata sul diedro Livanos?”

“Guardo i miei turni e ti telefono la serata libera, poi tu ti accordi

con Chicco”

Già, perchè era lui il perno della questione con i suoi turni in

ospedale e le serate di reperibilità, ma quella sera il telefono aveva

squillato dopo cena e … ecco fissato l’appuntamento: venerdì 9 ottobre

2009, alla palestra di arrampicata del Monodito.

Il venerdì sera la palestra è sempre poco frequentata, ma quella sera

“fa gioco” perché garantirà tranquillità, anche se la mia “intervista”

sarà comunque sui generis perché io ho il mio quadernone degli appunti e

la penna (e scriverò), loro… imbragatura, scarpette e secchiello per la

sicura (e arrampicheranno).

Me l’ero immaginata un po’ diversa questa chiacchierata ma, conoscendo i

personaggi, non mi meraviglio più di tanto, per cui prendo una seggiola,

mi sistemo vicino alla parete di arrampicata prescelta e comincio con la

prima domanda.

Come vi è venuta l’idea della salita?

Come vi è venuta l’idea della salita?

Chicco: perché è bella e ci sono retaggi storici.

Paolo: era un’idea che mi girava da tempo nella testa.

Chicco: leggi sui libri le storie dei salitori, senti l’enfasi, al

contempo si crea anche curiosità.

Ma, nel concreto, come vi siete accordati nella scelta?

Chicco: è successo che ho telefonato a Paolo e gli ho detto:

“Senti, avrei pensato al diedro Livanos alla Su Alto”.

Paolo: gli ho risposto “Ho appena chiuso il libro sulla relazione della

via”.

Chicco: puoi ben immaginare che a quel punto il 50% era già fatto: non

potevano esserci altri obiettivi se non quello.

Paolo: così è successo, più o meno, anche per la via Solleder -

Lettembauer al Civetta.

Scrivo con la testa china sul mio quadernone mentre sento le due voci

che si rincorrono, senza mai sovrapporsi, in un discorso a “tiri

alterni”, come in cordata affiatata, per dirmi che dalla telefonata

intercorsa ai preparativi per la salita erano trascorse al massimo

settantadue

ore.

La sera stessa della telefonata (il mercoledì) si erano trovati in

palestra per cominciare a parlare della logistica e cominciare ad

abbozzarla, decidendo già la partenza per il venerdì mattina con

l’obiettivo di arrivare a bivaccare nella grotta alla base del diedro.

Pur se la decisione era stata fulminea, mi pare però che le idee le

avevate chiare.

Chicco: volevamo vivere la scalata alla Armando Aste, per intenderci,

cioè stare sulla montagna, goderla senza fretta, e quindi abbiamo scelto

di conseguenza la strategia.

Paolo: per me era il primo bivacco progettato a tavolino, cioè voluto e

organizzato.

Chicco: abbiamo fatto tutto in stile big wall, con il saccone da

recupero al seguito.

Per arrivare alla grotta ci sono tre tiri impegnativi dopo lo zoccolo,

con un traverso marcio di V+.

Con 20 chilogrammi sulla schiena puoi ben immaginare che “festa” sia

stata per me.

Mentre parliamo i mie due amici infilano le imbragature, si legano e

iniziano ad arrampicare.

Beh? … e l’intervista?

Beh? … e l’intervista?

Chicco: ma guarda che ti sentiamo, eh? Nel frattempo ci alleniamo.

Intanto Paolo continua a parlare con occhi trasognati, come se fosse

ritornato in parete.

Paolo: il bivacco in parete fa la differenza: sei lì con la testa e solo

lì. Non è che il giorno dopo ti svegli e non ti va di arrampicare …

Quando Livanos arrivò lì in fase di apertura della via trovò la grotta

col fondo già spianato e con il muretto a secco già preparato.

Lo sapevano tutti gli alpinisti di quella grotta, ed era come l’abbiamo

trovata noi.

A che ora siete arrivati alla grotta?

Chicco: siamo arrivati alle cinque e mezza del pomeriggio perché siamo

saliti con comodo. Sapevamo fin dall’inizio che saremmo arrivati lì e

solo lì.

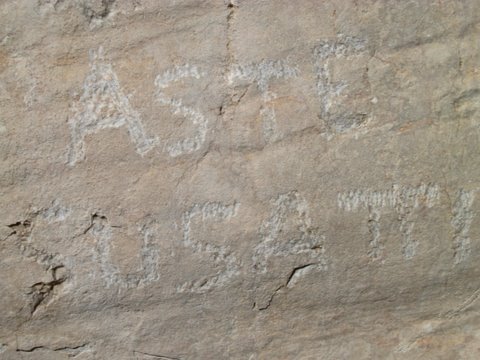

Paolo: dal saccone è uscita anche la polenta coi funghi, ma a parte

quello l’emozione grande è stato leggere i nomi dei “grandi” scolpiti

sulle pareti della grotta a martellate.

Chicco: è la cosa che più ti rimane questa emozione. La via la perdi, le

emozioni rimangono.

Chicco: è la cosa che più ti rimane questa emozione. La via la perdi, le

emozioni rimangono.

Paolo: … e tutto il variare dei colori mentre si è spenta la giornata e

alla fine sono rimasti solo i profili scuri delle montagne intorno.

Chicco: e il rifugio Tissi ad un certo punto era al buio e noi ancora

illuminati dal sole. Arrivare alla grotta con ancora quattro ore di luce

ti permette di goderti il bivacco, tanto che l’idea di attrezzare due o

tre tiri di corda l’abbiamo accantonata subito.

Paolo: poi ci sono state le telefonate a casa e agli amici. Uno di loro

(Paolo Montanari NdR) non aveva capito subito che eravamo in parete e

dentro la grotta e quando realizzò la cosa ne fu entusiasta.

Si senti la voce uscire dal cellulare, quasi a gridare: “Mitici!”.

Chicco: devo dire che per me il bivacco è stato un’emozione superiore a

ogni aspettativa.

Oramai sono in piena parete i miei due amici, cavalcando l’onda del

ricordo e allo stesso tempo sono in parete pure realmente, su quella

artificiale di legno con le prese avvitate e si alternano a “tirare”

sulle linee che guardano gli specchi, di fronte a me che, seduto,

continuo a scrivere.

E con il dormire come l’avete messa?

– chiedo immaginando le emozioni di

quella notte.

E con il dormire come l’avete messa?

– chiedo immaginando le emozioni di

quella notte.

Chicco: devo dire che io credo di essere odiato dai miei compagni di

bivacco perché dopo due secondi che mi sono coricato, mi addormento e

russo.

Paolo: io ho pensato a ciò che mi attendeva il giorno dopo, lui ha

rispettato le sue abitudini.

Ho pensato a ciò che avevo sopra la testa, quattrocento metri di diedro

di estrema difficoltà.

E la colazione al mattino successivo?

Chicco: abbondante e ottima.

Paolo: ricordo che alle sette e trenta ho detto, “sarà mica il caso di

muoversi?”

Abbiamo preparato il the caldo, marmellate, biscotti, ma … tranquilli,

senza fretta.

Chicco: a Nord Ovest non si può partire troppo presto, fa freddino, non

conviene.

Sicché alle otto e quaranta tutto è pronto per la scalata e i due amici

attaccano il diedro e arrampicano per tutto il giorno senza

interruzione, ad ogni sosta recuperando il saccone con tutto il loro

materiale da bivacco al seguito e alle venti e quaranta (cioè

esattamente dodici ore dopo) sono sulla cima della Su Alto.

Dodici ore di scalata che Chicco riassume abbastanza sinteticamente.

Chicco: siamo andati abbastanza veloci fino al tetto, poi siamo andati

verso destra dove abbiamo visto il bivacco dei primi salitori, da lì si

va a sinistra fino ad imboccare i camini finali. Si tratta di strettoie

e imbuti e poi c’è ancora un traverso in alto.

Quindi la bellezza della via non è nella buona qualità della roccia?

Paolo: l’arrampicata nel diedro è molto bella, oltre che sostenuta. Meno

piacevole è la parte alta. Va detto che per avere la fama di via in

artificiale c’è tanta, ma tanta arrampicata libera.

Oramai è calato il tramonto e i due amici iniziano la discesa versò il

Giazzèr dove sanno di poter trovare riparo nel Bivacco fisso Cesare Tomè.

Paolo: mi ero documentato bene e siamo scesi nella direzione giusta,

trovando anche qualche ometto di segnalazione. Il problema è stato la

nebbia.

Devo dire che è stata utile una foto del libro di Visentini che

ricordavo di avere visto sul libro delle vie normali al Civetta. Una

foto scattata proprio al Bivacco Tomè che mi è stata molto utile per

trovare l’orientamento. Poi Chicco è arrivato al bivacco.

Paolo: mi ero documentato bene e siamo scesi nella direzione giusta,

trovando anche qualche ometto di segnalazione. Il problema è stato la

nebbia.

Devo dire che è stata utile una foto del libro di Visentini che

ricordavo di avere visto sul libro delle vie normali al Civetta. Una

foto scattata proprio al Bivacco Tomè che mi è stata molto utile per

trovare l’orientamento. Poi Chicco è arrivato al bivacco.

Chicco: per merito tuo che mi hai orientato.

Sono oramai le ventitre quando i due arrivano a mettere piede nel

bivacco.

Chicco: abbiamo trovato un minestrone scaduto nel 2005, lo ricordo

esattamente.

Per prudenza lo abbiamo fatto bollire un po’ di più di quanto era

prescritto e … com’era buono!

Anche se i piselli sembravano sassi di malachite.

Della nostra roba ci era rimasto del formaggio e l’occorrente per la

colazione del mattino dopo.

C’era euforia nell’aria, dentro al bivacco, e siamo rimasti a lungo a

parlare, a confrontarci.

Paolo: il bello è che le cose sono andate come le avevi pensate e anche

quella era una soddisfazione.

Fondamentale però è stato il momento della telefonata tra di noi

precedente al via e la contemporaneità con la quale entrambi ci avevamo

pensato.

Il più era indubbiamente fatto, ma la discesa che vi rimaneva da fare

l’indomani era ancora lunga, anche se non certo da perderci il sonno di

un’altra notte.

Chicco: dal Tomè c’è ancora da brigare un po’ e bisogna farla con una

buona visibilità, se no puoi rischiare di farti del male.

Paolo: ero al corrente che Livanos aveva tribolato in discesa, facendo

svariate corde doppie senza sapere dove sarebbe arrivato.

Chicco: il bivacco Tomè è una perla incastonata tra le rocce. Poi c’è il

libro delle arrampicate che è un collegamento tra tutti gli alpinisti

che sono passati di lì. Mentre vai via ti giri in continuazione a

fotografarlo e quando arrivi a casa e guardi le foto ti chiedi “ma

quante gliene ho fatte?”.

Intanto la serata sta volando via e i miei amici, esaurite le salite del

“versante est” passano ad arrampicare sul lato del tetto, mentre io mi

sdraio sui materassi sotto al boulder reclinabile.

Loro faticano e io rileggo gli appunti che ho scritto.

Sono pochissime le note tecniche circa l’arrampicata, si è parlato poco

di gradi di difficoltà, ma tanto di sensazioni, di visioni, di emozioni.

Ho visto la luce dei loro occhi mentre le raccontavano con entusiasmo

ben quattordici mesi dopo la salita, un entusiasmo che ho condiviso

immedesimandomi nella loro avventura e rivivendola assieme a loro.

La chiacchierata si conclude con un’ultima riflessione di Chicco:

"Credo ci sia una cosa che la dice lunga. Sommando le vie che io e Paolo

abbiamo salito singolarmente nel gruppo del Civetta ne cumuliamo

qualcosa come quarantacinque e questo mi pare spieghi bene perché ci

intendiamo così bene. Il fatto è che la Civetta o la ami o la temi."

Si sente una punta d’orgoglio nella voce del mio amico, ma mi pare più

che giustificato.

Concludo anch’io con una riflessione che ho fatto tra me e me:

“Loro la Civetta la amano e la scalano, io invece l’amo anche senza

scalarla perché è la montagna al cospetto della quale ho trascorso le

mie felici estati di fanciullo e di ragazzo a Pecol di San Tomaso

Agordino”.

Quindi non posso che ripetere quanto ho scritto nel post di intraisass:

[E la cosa che ho invidiato loro è stato proprio il tramonto goduto

nella grotta del bivacco, guardando verso ponente, verso la montagna di

San Tomaso, un specie di panorama “all’incontrario” di quello goduto da

me nelle felici estati giovanili.]

Cioè la parete nord ovest della Civetta, e la “triade” (con le cime De

Gasperi - Su Alto – Terranova) e al centro la Su Alto segnata nel mezzo

da quel diedro che nelle sere di enrosadira sembrava incendiarsi per

metà.

Gabriele Villa

Un sogno a forma di diedro

Ferrara, mercoledì 13 gennaio 2010

Ripetuta

da una cordata ferrarese la scalata del Gran Diedro Livanos alla cima Su

Alto nel gruppo del Monte Civetta.

Ripetuta

da una cordata ferrarese la scalata del Gran Diedro Livanos alla cima Su

Alto nel gruppo del Monte Civetta.