|

Ricordo di una “prima” invernale

(Prima

ripetizione invernale della via Pollazzon-Rudatis alla Torre di Valgrande)

di Gabriele Villa

Qualche anno fa,

quando ero un giovane alpinista ricco di entusiasmi e povero

d’esperienza, sognavo di poter compiere un’impresa alpinistica di un

certo significato, una di quelle che potessero assurgere agli onori della

cronaca, magari anche solo in ambito locale.

Non che volessi emulare le gesta quasi sempre “eroiche” dei grandi

alpinisti dei quali leggevo avidamente i libri autobiografici, ma,

insomma, una salita che potesse meritare un minimo d’attenzione,

rientrava nelle mie ambizioni di giovane ed inesperto alpinista.

Quante volte mi ero chiesto, forse ingenuamente, sfogliando le guide

alpinistiche e leggendo i nomi dei salitori e dei primi ripetitori di una

via, che cosa potessero provare costoro leggendo il proprio nome stampato

su quelle pubblicazioni. Una curiosità abbastanza banale e ingenua a cui

il tempo e l’attività svolta in anni di alpinismo si sono incaricati di

dare la risposta, che, probabilmente già allora, avrei potuto facilmente

intuire.

Come nacque l’idea della prima

ripetizione invernale

Tutto era partito da

Paolo. Lui si recava ogni estate in vacanza con la famiglia a Mareson di

Zoldo. Tutto era partito da

Paolo. Lui si recava ogni estate in vacanza con la famiglia a Mareson di

Zoldo.

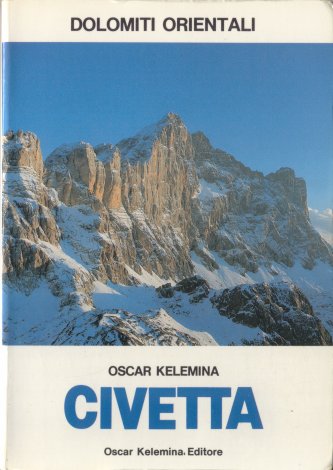

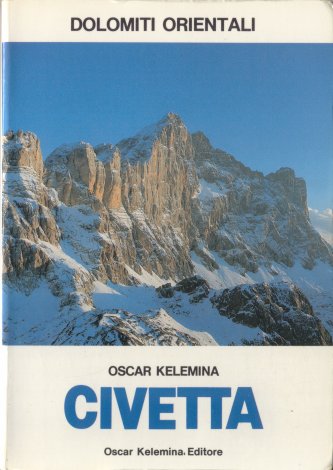

Suo vicino di casa era quell’ing. Oscar Kelemina, conosciutissimo autore

della guida alpinistica del gruppo del Civetta, alla cui riedizione stava

lavorando in quell’anno.

L’ingegnere gli aveva fatto vedere il lavoro in preparazione e Paolo si

era anche impegnato in alcune ripetizioni di vie su quella montagna con

l’intento di portare informazioni, “fresche” e aggiornate, al suo

vicino: le famose “informazioni private”, citate sulla guida.

Aveva potuto così venire a conoscenza di un’informazione interessante:

ad una delle vie classiche, una fra quelle nemmeno troppo difficili,

mancava la prima ripetizione invernale e precisamente alla

Pollazzon-Rudatis sulla Torre di Valgrande, una delle cosiddette Rocchette.

Sembrava proprio una ghiotta

occasione per fare qualcosa di “significativo” ed appagare quel

sentimento di ambizione che, inutile negarlo, non poteva non albergare

nell’animo di noi giovani alpinisti padani, di belle speranze e di vago

futuro.

In quegli anni, a Ferrara, gli alpinisti che praticavano la montagna

d’inverno si contavano sulle dita di una mano e l’esperienza specifica

si limitava ad un paio di salite alla via ferrata Cesco Tomaselli.

La prima di queste era consistita in un tentativo respinto per l’arrivo

di una perturbazione atlantica che ci aveva ricacciato dopo essere

arrivati a quasi metà percorso; l’altra portata a compimento, con

l’arrivo in cima alla Torre Fanis Sud dopo sei ore di “lotta con

l’alpe”, in un inverno con scarse precipitazioni nevose.

Di arrampicate invernali, vere e proprie e fatte in cordata, non ne

sapevamo nulla ed avevamo, di conseguenza, tantissimi dubbi sul come

organizzarci per la nostra impresa.

Avevamo così cominciato con il preparare una lista di cibo da portare,

perché ci era sembrata quella la cosa di maggiore importanza

“strategica” e suscettibile di notevole discrezionalità.

Il piatto base sarebbe stato formato da scatole di minestra di fagioli,

accompagnato da formaggio grana, poi il pane, i biscotti per la colazione,

le bustine di the con lo zucchero e i limoni, arance e mandarini e le

immancabili scatolette di tonno e carne Simmenthal.

Ma un conto era preparare la lista, un altro riporre il tutto negli zaini

dopo avere aggiunto i fornelletti a gas, i sacchi piuma, i ramponi, le

piccozze, il martello, i chiodi, le staffe e tutto il rimanente materiale

alpinistico necessario per portare a termine una prima invernale.

Fu così che mi venne l’idea di chiedere un consiglio a Giancarlo Milan.

Era un amico, istruttore nazionale di alpinismo, gestore di un negozio di

articoli sportivi nella vicina cittadina di Rovigo. Lui di invernali ne

aveva fatte e pure di notevole impegno fisico e tecnico: era la persona

giusta per togliermi dall’impaccio. Quando

gli telefonai mi chiese cosa fossimo intenzionati a fare ed io, senza fare

nomi né di luoghi né di cime, gli dissi semplicemente: “una prima

ripetizione invernale”. Ricordo che mi disse d’un fiato: “Alòra,

non stà portàr niente da magnàr, tanto te và tuto de adrenalina”.

Quando riferii la cosa agli amici mi guardarono e probabilmente pensarono

quello che già avevo pensato io: “questo qui è matto”.

E invece aveva pienamente ragione, ma lo avremmo scoperto solo a distanza

di giorni e soltanto dopo avere portato a termine la nostra avventura.

Per cui, ignorando completamente il consiglio, selezionammo tutto

l’occorrente, ovviamente comprensivo di abbondanti cibarie ed alla fine,

dopo avere stipato tutto negli zaini, ci accorgemmo di averne riempiti

sei.

Noi saremmo stati in quattro, ma non ci parve un problema insormontabile e

decidemmo che li avremmo portati tutti e sei perché nulla di quanto vi

era contenuto ci era parso superfluo.

3 febbraio 1982:

l’avvicinamento al bivacco invernale del rifugio Coldai

Fu così che, nella

fredda mattina del 3 febbraio 1982, ci presentammo ad Alleghe con la Fiat

127 blu di Stefano stipata all’inverosimile. Mentre gli amici

preparavano tutto il materiale per poter iniziare la nostra avventura, io

mi incaricai di andare alla biglietteria per acquistare i tickets per gli

impianti di risalita fino al Col dei Baldi.

Siccome non erano ancora i tempi del telefonino e dovevamo preoccuparci di

mantenere un minimo di contatto con il mondo civile, che ci apprestavamo a

lasciare per qualche giorno, riferii alla ragazza della biglietteria quali

erano le nostre intenzioni. Avevamo

calcolato il primo giorno per raggiungere il bivacco del rifugio Sonino al

Coldai, il secondo per il trasporto dei materiali alla base della parete,

il terzo per la scalata e il quarto per il rientro a fondo valle. La

pregai quindi di allertare il Soccorso Alpino se non ci fossimo

ripresentati alla biglietteria al termine del quarto giorno.

Fu così che, poco più tardi, la seggiovia ci scaricò in cima a Col dei

Baldi con gli sci ai piedi e il nostro carico di zaini, ambizioni e

speranze. La giornata era buona, come del resto tutte quelle degli ultimi

venti giorni di anticiclone stabile e consolidato. Imboccammo

subito la pista che, con leggera pendenza, va in direzione di Malga Pioda.

I due più bravi ad usare gli sci caricarono uno zaino sulle spalle ed uno

sul petto. Alla Malga applicammo le pelli di foca ed iniziammo a salire la strada

verso il rifugio Coldai.

I due più bravi ad usare gli sci caricarono uno zaino sulle spalle ed uno

sul petto. Alla Malga applicammo le pelli di foca ed iniziammo a salire la strada

verso il rifugio Coldai.

L’ultimo tratto che porta al rifugio lo valutammo troppo ripido e, visto

il fondo ghiacciato, escludemmo di salire con gli sci, per cui li

abbandonammo proseguendo con i ramponi ai piedi.

Mentre eravamo impegnati proprio su quel tratto ripido e faticoso

avvertimmo, con nostra grande sorpresa, delle voci e ben presto vedemmo

due sci alpinisti scendere per quel pendio che noi stavamo faticosamente

risalendo.

Quello davanti era decisamente abile e con una padronanza assoluta degli

sci: fisico asciutto e scattante, con balzi rapidi invertiva la direzione

di discesa facendo lavorare le lamine in maniera ottimale. L’altro, pur

avendo buone capacità, denotava qualche problema nei cambi di direzione e

vederlo sopra quello scivolo faceva una certa impressione, anche perché

se ne percepiva la preoccupazione che cercava di mitigare rivolgendosi

all’altro per chiedere consigli e chiamandolo insistentemente per nome:

Soro.

Con un nome così non poteva essere che Dorotei, alpinista di una certa

fama, già allora, io credo, Guida Alpina. Scambiammo due chiacchiere. Ci

chiese che intenzioni avessimo, cosa che gli dicemmo perché, giunti a

quel punto, non avrebbe avuto più senso tenere segreti i nostri

obiettivi. Ci disse che anche lui aveva fatto un’invernale alla Torre di

Valgrande, proprio l’anno prima su di una via della parete est e ci fece

gli auguri.

Forti di quel viatico completammo la risalita del ripido canale e

guadagnammo l’accogliente locale invernale del rifugio Sonino al Coldai.

Arrivare in un locale sperso fra le

montagne, fuori dalla civiltà, senza acqua corrente, nè luce elettrica e

mancante di tutti i comfort ai quali siamo abituati, fa un effetto

particolare.

In quanto alpinisti arrivati lì per una prima invernale ci sentivamo un pò

“eroici”, al contempo avvertendo un senso di precarietà per la

mancanza di tutte quelle comodità che fanno parte del vivere quotidiano e

trasmettono un senso di sicurezza e protezione. Cosicchè,

quando ci accorgemmo della stufa e della scorta di legna presente nel

locale e dopo aver acceso il fuoco e cominciato a sentire il tepore

spandersi intorno, avvertimmo nettamente, sulla bilancia della nostra

esperienza, prendere peso il piatto dell’eroismo e alleggerirsi quello

della precarietà. Potenza primordiale di un fuoco e del calore emanato da

una stufa!

Consumato il minestrone di fagioli e il contenuto di alcune scatolette,

c’infilammo nei sacchi piuma, soddisfatti della nostra confortevole

sistemazione. Intanto fuori, giù

nella valle zoldana, le luci dei paesi baluginavano nel freddo della sera

e un cielo incredibilmente stellato prometteva per l’indomani un’altra

giornata di freddo e sole.

4 febbraio 1982:

il trasferimento dei materiali ai piedi della parete

La sveglia suonò prima

dell’alba. L’obiettivo di giornata sarebbe stato quello di portare

all’attacco della via tutto il materiale alpinistico, eventualmente

posizionare una corda fissa sulla cengia d’attacco e rientrare al

bivacco per trascorrervi un’altra notte non troppo disagevole. Avevamo,

infatti, valutato preferibile fare quattro o cinque ore di cammino in più,

piuttosto che trascorrere la notte all’addiaccio, ai piedi della parete.

Quando uscimmo dal bivacco era ancora buio, ma non ci furono problemi a

seguire il percorso del sentiero Tivàn; infatti, la neve indurita dal

freddo era perfetta per le punte dei nostri ramponi. Il suo scrocchiare sotto le punte metalliche ci trasmetteva un senso di

piacere e di sicurezza al tempo stesso. Sembra incredibile come certe

immagini rimangano impresse nella memoria, nitide come sulla carta

fotosensibile impressionata dalla luce che entra nell’obbiettivo della

macchina fotografica. Il ricordo più vivo di quella giornata rimane la

sagoma scura dei tre amici che si staglia davanti all’orizzonte che sta

inondandosi delle prime luci dell’alba.

Quando uscimmo dal bivacco era ancora buio, ma non ci furono problemi a

seguire il percorso del sentiero Tivàn; infatti, la neve indurita dal

freddo era perfetta per le punte dei nostri ramponi. Il suo scrocchiare sotto le punte metalliche ci trasmetteva un senso di

piacere e di sicurezza al tempo stesso. Sembra incredibile come certe

immagini rimangano impresse nella memoria, nitide come sulla carta

fotosensibile impressionata dalla luce che entra nell’obbiettivo della

macchina fotografica. Il ricordo più vivo di quella giornata rimane la

sagoma scura dei tre amici che si staglia davanti all’orizzonte che sta

inondandosi delle prime luci dell’alba.

Ricordo in lontananza i profili delle montagne friulane dietro di loro e

il cielo infiammarsi di rosso. Quell’immagine è diventata una

diapositiva che non ho più avuto bisogno di guardare perchè è come se

mi fosse rimasta stampata direttamente nella retina. Dopo

la foto, continuammo a camminare con il peso dei nostri zaini sulla

schiena, mentre la luce del mattino prendeva il definitivo sopravvento.

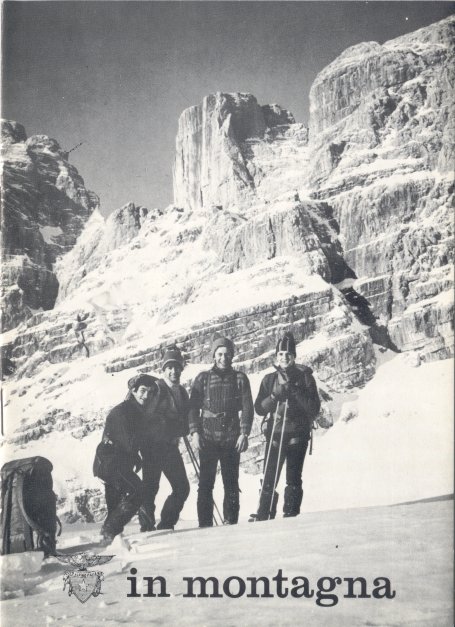

Quando arrivammo nella conca sotto alla Torre di Valgrande, questa ci

apparve, lassù, ancora lontana, ma già un pò più “nostra”.

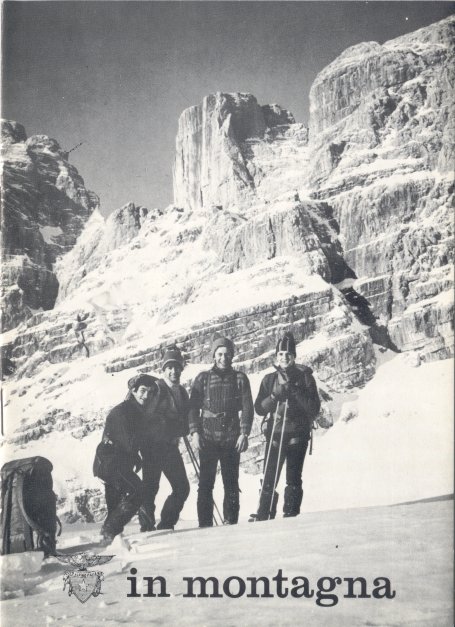

Facemmo un autoscatto, noi quattro in primo piano e la Torre, con la sua

parete nord est, sullo sfondo. Nella foto siamo tutti sorridenti con quel

sorriso pieno che hanno le persone quando stanno vivendo un’avventura

intensa e appagante. Dopo avere

fotografato e mangiato qualcosa, attraversammo la conca per cominciare a

risalire il pendio nevoso che ci avrebbe condotto proprio ai piedi della

parete nord est, su di un terrazzino che sarebbe diventato il nostro campo

base di giornata. Quando, finalmente, vi approdammo potemmo vedere sul

ripido pendio sottostante le tracce di passaggio che avevamo lasciato

incise nella neve.

La giornata continuava ad essere magnifica e non una nuvola macchiava il

cielo azzurro.

Adesso il sole aveva già cominciato a girare e la parete nord est era in

ombra e ci rendemmo veramente conto del freddo che avremmo dovuto

affrontare l’indomani.

Decidemmo di separarci in modo da ottimizzare il tempo.

Così Paolo e Stefano indossarono le imbragature per accingersi ad

affrontare in cordata la cengia che li avrebbe condotti all’attacco

della via normale e sotto la verticale della fessura che caratterizza la

prima parte della scalata. Nel contempo io e Andrea cominciammo a scendere

per rientrare al bivacco con il compito di sciogliere neve per ricavare

l’acqua necessaria a preparare le bevande per la sera e il the da

portare con noi il giorno successivo.

A sera, riuniti attorno alla tavola del bivacco, considerammo che la

nostra giornata da “portatori” era andata secondo le previsioni: tutto

il materiale alpinistico si trovava sotto la parete, la corda fissa sulla

cengia d’attacco era stata posizionata, il tempo era stabile e noi ci

sentivamo ottimamente, pronti e “carichi” per la salita. Non solo ci

eravamo divisi i compiti durante la giornata, ma avevamo anche assegnato

le posizioni per la scalata dell’indomani: Paolo avrebbe condotto la

cordata, assicurato da me, seguito da Andrea, mentre Stefano avrebbe

chiuso raccogliendo tutto il materiale e togliendo gli eventuali chiodi

piantati.

5 febbraio 1982:

finalmente arriva il giorno della scalata

La sveglia suonò

prestissimo quella mattina, ancor prima del giorno precedente.

Fuori era ancora completamente buio; alla luce della candela scaldammo la

colazione ed uscimmo nel freddo della notte. Imboccammo il sentiero Tivàn

senza profferire parola, ognuno chiuso nei suoi pensieri, concentrato solo

su quello che lo aspettava nella giornata.

Camminammo decisi e lesti, tanto che arrivammo al terrazzino sulla cengia

che era ancora buio, al punto che non si poteva scalare. Ci accovacciammo,

imbragati e pronti, a guardare il sorgere del sole e attendere le prime

luci per poterci muovere. Lì accovacciati, nel freddo che precede

l’alba, stavamo assistendo ad uno spettacolo che è precluso

“all’Homo domesticus”, quello che vive nelle case, con i termosifoni

accesi e le ciabatte a fianco del letto.

Finalmente si cominciò a vedere qualcosa e la nostra salita potè

cominciare.

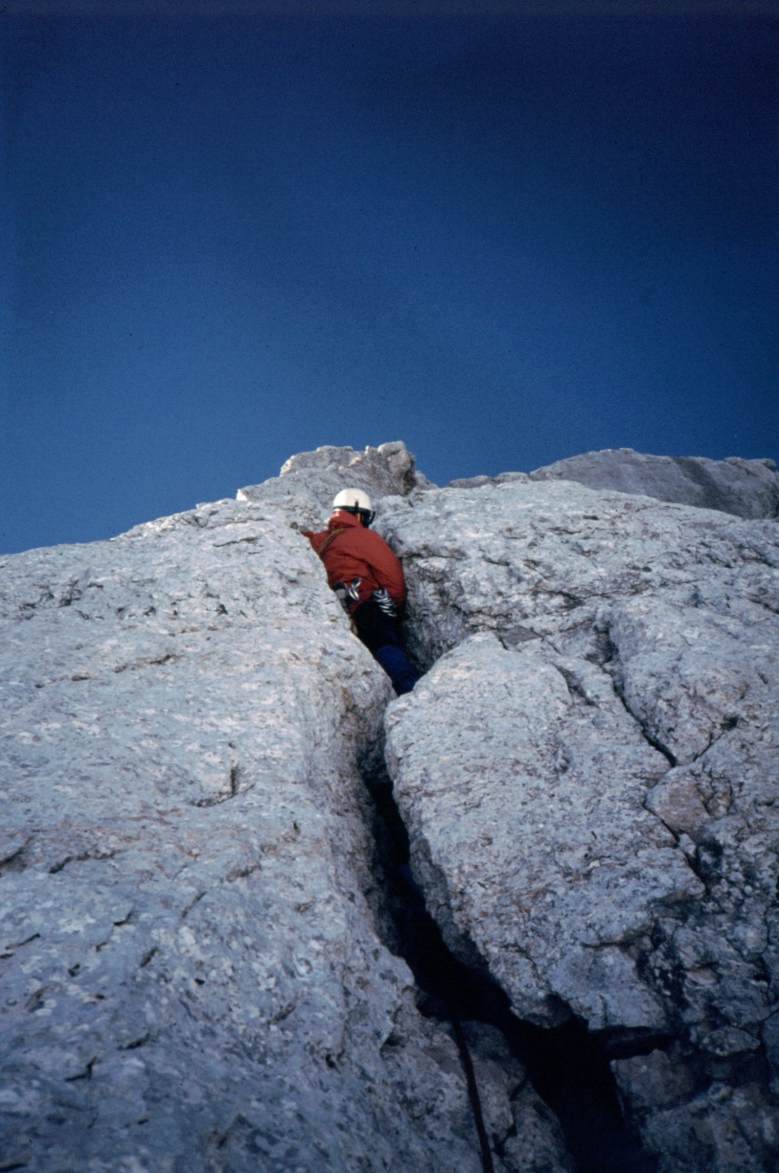

Seguita la cengia ingombra di neve arrivammo alla prima sosta e Paolo

iniziò a salire sulle difficoltà contenute della via normale, in quel

tratto coincidente con la Pollazzon-Rudatis.

Ricordo che quando toccò a me partire il sole lambiva ancora la parete e

non percepivo una sensazione di gran freddo, al punto che decisi di

togliermi i guanti di lana, arrampicando a mani nude. Me ne sarei

ricordato nei giorni successivi, quando la pelle dei polpastrelli cominciò

a divenire grigia, per poi sollevarsi e infine staccarsi. Per parecchi

giorni fu un tormento. Mi ero

inconsapevolmente sottoposto ad una vera e propria crioterapia che aveva

necrotizzato i primi strati di pelle dei polpastrelli di entrambe le mani,

eccetto i pollici.

Della scalata in sè, non ricordo tantissimo. Dicono che arrampicare è

sempre uguale: cambiano i luoghi e le sensazioni che accompagnano il

gesto.

Le sensazioni che rammento sono legate a quel primo tiro di corda con la

luce radente, ma priva di qualsiasi tepore.

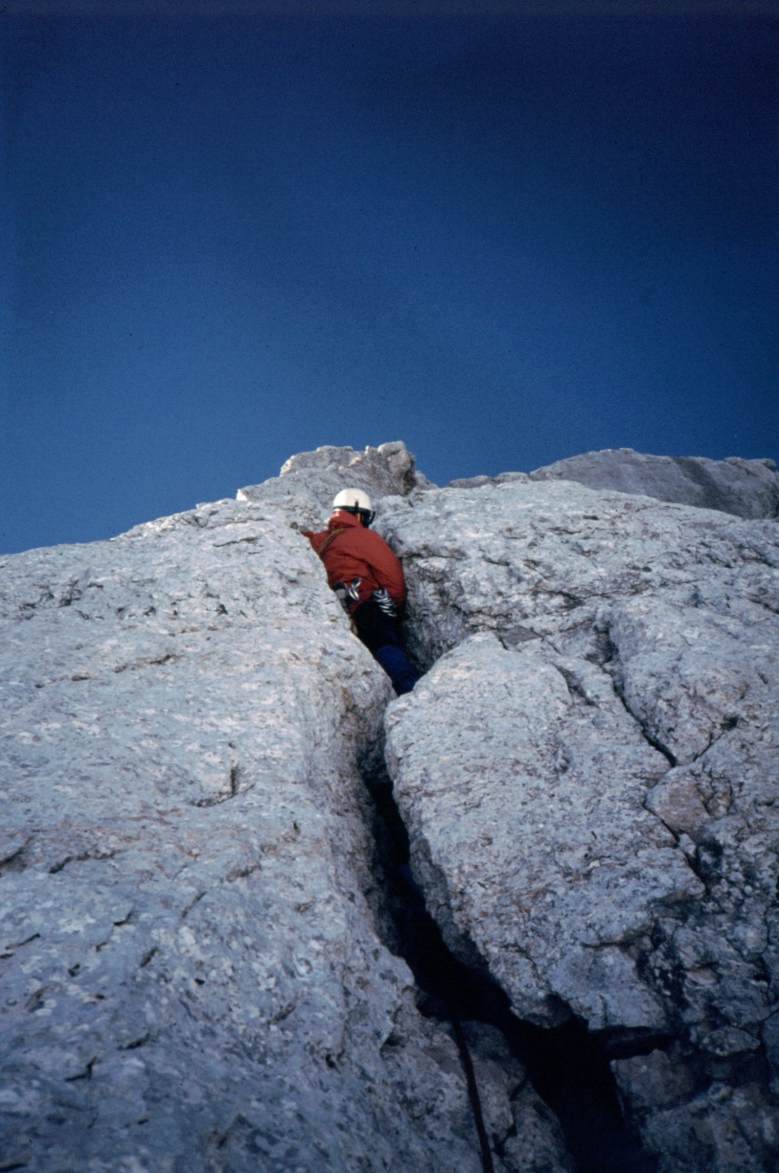

Ricordo nettamente la fessura del terzo tiro di corda, quella che facemmo

con tecnica d’incastro, non senza una buona dose di fatica fisica.

Ricordo ancora la parete, che da sotto era sembrata completamente sgombra

di neve, apparire da sopra prevalentemente bianca, per effetto della neve

ghiacciata che era depositata su ogni piccola cengetta e sporgenza

rocciosa.

La sensazione più intensa la provammo tutti al quinto tiro, quando, dopo

una traversata verso sinistra, la via va a finire sul lato sud del

pilastro e, per pochi metri, potemmo risalire con la carezza del sole, per

subito dover ritornare nell’ombra fredda della parete nord est.

Ancora tre tiri nel freddo, quel diedro di quarto grado superiore dove

Paolo, scivolando su una placca di ghiaccio, rischiò di volare; la

traversata delicata con il passaggio di quinto grado superato oramai

pensando che era l’ultima difficoltà tecnica che ci separava dal

pianoro sommitale e dal sole del pomeriggio. Il panorama intorno era

stupendo e il Pelmo, maestoso nella sua imponenza, sembrava lì ad

assistere alle nostre fatiche. Arrivò Andrea, sorridente, ed infine

Stefano, bardato all’inverosimile di tutto quanto lasciato da noi.

Cordini, fettucce, moschettoni, staffe: aveva tutto a tracolla e sembrava

una specie di Babbo Natale dell’alpinista.

Non pensavamo, in quei momenti, di avere concluso la nostra “prima

ripetizione invernale”, ma solo al fatto che eravamo in cima alla

Torre di Valgrande e c’era tutta la via normale da percorrere in

discesa, a corde doppie ed arrampicando, per poter tornare al nostro

accogliente bivacco.

Non pensavamo, in quei momenti, di avere concluso la nostra “prima

ripetizione invernale”, ma solo al fatto che eravamo in cima alla

Torre di Valgrande e c’era tutta la via normale da percorrere in

discesa, a corde doppie ed arrampicando, per poter tornare al nostro

accogliente bivacco.

Ci calammo quindi senza esitare, lasciando un pò a malincuore la cima

invasa dal sole, per ridiscendere nel freddo della parete est. Ricordo

ancora il “malefico” tratto in traversata che ci avrebbe portato sulla

direttiva del camino, da scendere con le ultime tre corde doppie.

Sono le cenge, quelle dove d’estate si cammina agevolmente o si fa primo

grado, che d’inverno offrono gli ostacoli più imprevisti: se la neve è

farinosa si sprofonda e procedere diventa molto faticoso, se la neve è

ghiacciata, per contro, servono ramponi e piccozza e grande attenzione. La

nostra discesa non poteva certo essere delle più celeri dal momento che

ogni manovra doveva essere ripetuta da quattro persone.

Potemmo così vedere la luce calare gradatamente ed annunciare l’arrivo

della sera, mentre il freddo aumentava quasi in proporzione diretta. In

effetti, non è che la cosa ci preoccupasse, perchè avevamo messo in

conto di scendere con il buio, per cui il suo arrivo non era temuto più

di tanto.

Ricordo l’ultima doppia su di un “piton” che avevo piantato

personalmente al mattino; un chiodo completamente nero, ma che avevo

saputo ritrovare con facilità, alla sola debole luce della luna.

Riattraversammo la cengia d’attacco e raggiungemmo il terrazzino dove

potemmo infilare tutta l’attrezzatura alpinistica negli zaini: adesso sì

che era fatta; rimaneva solo da camminare.

Alle ventitrè varcammo la porta del locale invernale.

Ricordo che Paolo si stese sulla branda, sfinito.

Era, dei quattro, quello che, oltre alla fatica fisica, aveva speso

maggiormente dal punto di vista psicologico, avendo “tirato” tutta la

via da capocordata. Ne eravamo ben consci e pensammo noi a preparare

qualcosa di caldo da mettere nello stomaco.

In effetti, a parte Stefano che aveva mangiato qualche cioccolatino e

qualche caramella, nessuno di noi aveva toccato cibo, nè bevuto per

l’intera giornata, tanto era stata totale la concentrazione della

scalata.

6 febbraio 1982:

il ritorno a valle

Al mattino successivo

ci svegliammo con una sensazione di appagamento e di soddisfazione.

Il sole splendeva nuovamente e, questa volta, avevamo il tempo di

godercelo.

A dire il vero, io avevo proposto agli amici di rimanere al bivacco un

altro giorno, ma non trovai grandi consensi, anche perchè non avevamo

modo di avvisare casa e nemmeno la signorina della biglietteria di Alleghe,

che sarebbe stata in dubbio se allertare o meno il Soccorso Alpino.

Mentre eravamo stesi al sole, intenti nei nostri discorsi, arrivò Renato

De Zordo, il gestore del rifugio Sonino che, d’abitudine, saliva al

locale invernale per dare un’occhiata e controllare che tutto fosse a

posto.

Fu un piacere parlare con lui, raccontargli cosa avevamo fatto e

sentire i suoi complimenti.

Ci fece una proposta: se lo avessimo aiutato a

spalare la neve che il vento aveva accumulato davanti all’ingresso del

rifugio ci avrebbe concesso di telefonare a casa.

Naturalmente

accettammo, liberando l’ingresso che, nonostante la tettoia di

protezione, era intasato di neve per effetto del vento che, vorticando,

l’aveva accumulata maggiormente proprio in quel punto. Non potevamo

immaginare che il telefono, sollecitato dal buon De Zordo, sarebbe rimasto

muto.

Naturalmente

accettammo, liberando l’ingresso che, nonostante la tettoia di

protezione, era intasato di neve per effetto del vento che, vorticando,

l’aveva accumulata maggiormente proprio in quel punto. Non potevamo

immaginare che il telefono, sollecitato dal buon De Zordo, sarebbe rimasto

muto.

La logica conseguenza fu l’inizio dei preparativi per il rientro:

la mia idea di rimanere un altro giorno era stata bocciata, tre contro

uno.

Al momento di rifare gli zaini ci accorgemmo di quanta roba da mangiare

fosse rimasta ed io ripensai all’amico Giancarlo Milan ed al suo “... non

stà portàr niente da magnàr, tanto te và tuto de adrenalina”. Così

era stato e noi lasciammo nella dispensa del bivacco tutte le scatolette e

il cibo non deperibile che avevamo inutilmente portato.

Scendemmo rapidamente a riprendere i nostri sci per proseguire verso Malga

Pioda; peccato solo di non saper fare a sciare. O meglio, Paolo sapeva

fare benissimo, poi, a seguire, Andrea, Stefano ed infine io che ero un

semplice scivolatore da pista battuta e, in neve fresca, pagai lo scotto

con ripetute cadute faccia avanti e venti chili di zaino a spingermi

ancora più a fondo nel manto nevoso.

Paolo, resosi conto delle mie difficoltà, mi si affiancò dandomi i

consigli giusti per riuscire a divallare in quel di Alleghe. Raggiunta

l’auto e caricati gli zaini, non rimaneva che avvisare la ragazza della

biglietteria, la quale fu molto sollevata di vedermi e di potersi togliere

il pensiero di quella responsabilità.

Subito dopo la 127 blu di Stefano partì alla volta della Val Padana e la

nostra avventura si concluse.

Nei giorni

successivi avemmo anche il nostro piccolo, e appagante, momento di gloria.

Il giornale locale dedicò “all’impresa alpinistica” un trafiletto

con tanto di foto; proprio quella che ci vedeva sorridenti alla base di

quella Torre di Valgrande che avevamo salito.

In sezione al Cai ci fecero tutti una gran festa: non era certo usuale che

alpinisti ferraresi facessero scalate del genere, anzi, era la prima volta

in assoluto per una cordata tutta ferrarese.

La nostra ambizione fu così soddisfatta.

Ma quell’ambizione che ci aveva dato la spinta per compiere una prima

ripetizione invernale, poggiava sicuramente su una base di passione

autentica per l’alpinismo e la montagna, quella che ci aveva fatto

sopportare disagi e fatiche senza che nessuno dei quattro se ne

lamentasse, anzi, godendo a pieno delle sensazioni, dei panorami e degli

stessi disagi. Come quattro spugne avevamo “assorbito” tutto,

caricandoci di un ricordo che dopo oltre vent’anni è rimasto integro:

tanto lontano nel tempo, quanto vicino e forte nello spirito.

A distanza di qualche anno, quando uscì la ristampa della guida del

Civetta e lessi alla pagina 132 il nome mio e dei tre compagni di cordata

con i quali avevo effettuato quella prima ripetizione invernale, scoprii

come nessuno dei pensieri che mi erano girati per la testa negli anni

precedenti mi venisse alla mente.

Non potei certo pensare ad ambizioni appagate, più o meno legittime che

fossero, né indulgere ad auto elogi che nulla avrebbero potuto aggiungere

alla mia modesta storia alpinistica.

Mi resi conto di quanta stupida ingenuità fosse contenuta nei pensieri di

neofita dell’alpinismo.

Oggi, l’unica cosa che veramente mi sovviene leggendo i nostri nomi su

quella pagina, è il ricordo intenso dei giorni vissuti, delle sensazioni

forti e piene, la memoria viva di un’avventura, una di quelle che, in

assoluto, più di tutte mi è rimasta nella mente e nel cuore.

I nostri nomi su quella guida alpinistica ne sono, solamente e

semplicemente, la logica e naturale conseguenza.

Gabriele Villa

Ferrara, 10 aprile 2005

Gruppo del Civetta

Torre di Valgrande (2715 m)

Pilastro est della parete nord est

Cesare Pollazzon – Giovanni Rudatis

(11/9/1941)

Sviluppo: quasi 300m

Difficoltà: III+/IV, con tratto di IV+ e uno di V

1° Invernale: Paolo Gorini – Gabriele Villa – Andrea Corallini –

Stefano Battaglia

5 febbraio 1982

Dolomiti Orientali – Civetta – Oscar Kelemina editore.

|

Tutto era partito da

Paolo. Lui si recava ogni estate in vacanza con la famiglia a Mareson di

Zoldo.

Tutto era partito da

Paolo. Lui si recava ogni estate in vacanza con la famiglia a Mareson di

Zoldo. I due più bravi ad usare gli sci caricarono uno zaino sulle spalle ed uno

sul petto. Alla Malga applicammo le pelli di foca ed iniziammo a salire la strada

verso il rifugio Coldai.

I due più bravi ad usare gli sci caricarono uno zaino sulle spalle ed uno

sul petto. Alla Malga applicammo le pelli di foca ed iniziammo a salire la strada

verso il rifugio Coldai. Quando uscimmo dal bivacco era ancora buio, ma non ci furono problemi a

seguire il percorso del sentiero Tivàn; infatti, la neve indurita dal

freddo era perfetta per le punte dei nostri ramponi. Il suo scrocchiare sotto le punte metalliche ci trasmetteva un senso di

piacere e di sicurezza al tempo stesso. Sembra incredibile come certe

immagini rimangano impresse nella memoria, nitide come sulla carta

fotosensibile impressionata dalla luce che entra nell’obbiettivo della

macchina fotografica. Il ricordo più vivo di quella giornata rimane la

sagoma scura dei tre amici che si staglia davanti all’orizzonte che sta

inondandosi delle prime luci dell’alba.

Quando uscimmo dal bivacco era ancora buio, ma non ci furono problemi a

seguire il percorso del sentiero Tivàn; infatti, la neve indurita dal

freddo era perfetta per le punte dei nostri ramponi. Il suo scrocchiare sotto le punte metalliche ci trasmetteva un senso di

piacere e di sicurezza al tempo stesso. Sembra incredibile come certe

immagini rimangano impresse nella memoria, nitide come sulla carta

fotosensibile impressionata dalla luce che entra nell’obbiettivo della

macchina fotografica. Il ricordo più vivo di quella giornata rimane la

sagoma scura dei tre amici che si staglia davanti all’orizzonte che sta

inondandosi delle prime luci dell’alba.

Non pensavamo, in quei momenti, di avere concluso la nostra “prima

ripetizione invernale”, ma solo al fatto che eravamo in cima alla

Torre di Valgrande e c’era tutta la via normale da percorrere in

discesa, a corde doppie ed arrampicando, per poter tornare al nostro

accogliente bivacco.

Non pensavamo, in quei momenti, di avere concluso la nostra “prima

ripetizione invernale”, ma solo al fatto che eravamo in cima alla

Torre di Valgrande e c’era tutta la via normale da percorrere in

discesa, a corde doppie ed arrampicando, per poter tornare al nostro

accogliente bivacco. Naturalmente

accettammo, liberando l’ingresso che, nonostante la tettoia di

protezione, era intasato di neve per effetto del vento che, vorticando,

l’aveva accumulata maggiormente proprio in quel punto. Non potevamo

immaginare che il telefono, sollecitato dal buon De Zordo, sarebbe rimasto

muto.

Naturalmente

accettammo, liberando l’ingresso che, nonostante la tettoia di

protezione, era intasato di neve per effetto del vento che, vorticando,

l’aveva accumulata maggiormente proprio in quel punto. Non potevamo

immaginare che il telefono, sollecitato dal buon De Zordo, sarebbe rimasto

muto.